Clerodendrum

trichotomum

極東アジアに広く分布するシソ科(旧クマツヅラ科)の低木,古くから葉と根が薬用として使われ,「常山」「蜀漆」などの漢名も用いられた.葉を揉むと特有のにおいがするので臭木の名があるが,花はよい匂いがし,花筒が長いためか,口吻の長い大型の蝶がよく吸蜜に訪れ,「常山木の花に暫時尻曲げ揚羽蝶 西山泊雲」「虹たつや常山木に顫ふ烏蝶 飯田蛇笏」の句がある.

この植物を西欧に最初に紹介したのは,長崎出島に医師として滞在し,江戸参府も行ったケンペル(Engelbert

Kaempfer, 1651 - 1716)で,『廻国奇観』(Amoenitates Exoticae,1712)に「蜀漆,しょくしつ,クサギ(Sĕo Kusitz, Kŭsággi)」の名で,簡明な性状を記載した.彼の死後,収集品は英国の富豪ハンス・スローンに買い取られ,現在も大英博物館や自然博物館に収蔵されているが,その中に,クサギの葉の標本や,描いたクサギの画が残されている.

同じく長崎出島に医師として赴いたリンネの使徒,ツンベルク(トゥーンベリ)(Carl

Peter Thunberg, 1743 - 1828)は,帰国後大英博物館に収蔵されているケンペルの『廻国奇観』に記載されている日本の植物を,リンネ法に基づいた学名で同定し

“Nova acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis,

Vol.3” (1780) に投稿し,クサギに現在も有効な学名をつけた.また『日本植物誌』(Flora

Japonica, 1784)を著し,彼が日本で観察・採取した多くの植物について学名を記した.その中にはクサギについての項もあり,詳しい性状と共に,寄生する芋虫を小児の疾病(疳の虫)治療のための薬用として用いるとの風習も記録した.

この学名はリンネの名を冠した

“Caroli a Linné

equitis Systema vegetabilium” (ed. 14, 1784) に Murray によって記載された.

19 世紀になると主に中国本土から,プラントハンター達によって欧州に持ち込まれ,図と共に観賞用植物として植物図譜や園芸誌に紹介された.

★エンゲルベルト・ケンペル (Engelbert Kaempfer 1651 - 1716, 滞日 1690 - 1692) 著『廻国奇観』(Amoenitates Exoticae,1712)には,多くの日本産植物が漢名,和名とともに記載され,幾つかには絵が添えられている.

この書の

“Fasciulus V.” の p. 827 には,

“漆蜀 Sĕo Kusitz, vulgo Kŭsággi, id est planta foetens. Frutex

arborescens, Foliis alternatim adversis, amplis, Lappaceis, denticulatis, inter

olera receptis; Floribus Ledi Clus IV. quodammodo similibus, singulis,

surrectis, in extremitate surculorum stylis spithamalibus decussatim

trivaricatis, consitis.

”と性状を記している.

蜀漆の読みとして

“Sĕo Kusit” が,一般和名としてクサギが “Kŭsággi”

として,

“Kŭsággi” の意味として “planta

foetens”(臭い木)であると記載されている.また,花が似ているとして参照されている ”

Ledi Clus IV.” はクルシウス(Clusius de l'Ecluse Charles, 1526 -

1609)の著作と思われるが,確認できなかった.

英国の医師・投資家で資産家の初代準男爵サー・ハンス・スローン(Sir Hans Sloane, 1st Baronet PRS, 1660 - 1753)は多くのコレクターの博物学的収集品を購入し,その収集品は彼の死後国に購入され大英博物館や自然博物館の基礎となった.そのスローン・コレクションには,ケンペルの死後,甥(Dr. Johann Hermann Kaempfer and Philip Zollman.)から 1716 年に買い取られたペルシャ・アジア・日本旅行の著作原稿やスケッチ,収集品が多数存在し,スローンはケンペルの著作 “The History of Japan”『日本の歴史』を英訳させて出版した(1727).

また,このコレクションにはケンペルが作成した腊葉標本や日本産植物のドローウィングがあり,前者はNETで見ることが出来,後者は1791年に英国の偉大な植物学者の初代准男爵,ジョゼフ・バンクス(Sir Joseph Banks, 1st Baronet, GCB, FRS.1743 – 1820)によって,★”Icon. Select. Pl. (Kaempfer)” 『日本植物図選集』として出版された.

この書には59のケンペルの図が収載され,その中には『廻国奇観』には収められていない植物の画,アオキ・タラヨウ・ヤツデ・サカキ・ナンテン・コブシ・カノコユリなどがある.また,中井猛之進,(1882 – 1952) はこれらの図に描かれた植物の同定を行った(J. Arnold Arbor, v.6.

186 (1925)).

スローン・コレクションのクサギの腊葉標本,及び”Icon. Select. Pl. (Kaempfer)” 中のクサギ図を示す.

★カール・ツンベルク(Carl Peter Thunberg, 1743 - 1828,滞日1775 - 1776)は,ウプサラ大学でリンネの下で医学・植物学などを学び,1770年「坐骨神経痛について」(DeIschiade)で医学博士になった.1775(安永4)年ツユンベルクはジャワのバタヴイア(ジャカルタの旧名)を経て,オランダ商館医として来日し,1年2ヶ月滞日した.来日当初は,長崎出島に隔離されると植物採集はできず,出島に運び込まれる牛豚などの飼料に目をつけ,植物や昆虫を採取した.オランダ通調達に医学(梅毒への「水銀療法」を実践)・薬学・植物学を教え,出島に植物コレクションをつくった.1776年には江戸参府する商館長の侍医として第10代将軍家治にも謁見し,同年12月に長崎を去るとき,収集した鉢類はバタヴィアに運ばれ そこからさらにアムステルダムの薬草園に送られた.ツンベルクは長崎を中心とした九州と江戸参府の際の東海道(主に箱根付近)での植物採集しかできなかった.

帰国後ツンベルクは1778年ロンドンでバンクス卿(Sir J. Banks,1743-1820)の世話で大英博物館に行き,ケンペルの日本における採集標本類や遺稿などを検分し,『廻国奇観』に記載されている日本の植物を,リンネ法に基づいた学名で同定し,“Nova acta Regiae

Societatis Scientiarum Upsaliensis, (ウプサラ王立科学協会新紀要)Vol.3”(1780) に “KÆMPFERUS ILLUSTRATUS SEU EXPLICATIO ILLARUM PLANTARUM, QUAS

KÆMPFERUS IN IAPONIA COLLEGIT ET IN FASCICULO QUINTO AMOENITATUM EXOTICARUM

ADNOTAVIT, SECUNDUM SYSTEMA SEXUALE AD CLASSES, ORDINES, GENERA ET SPECIES IAM

REDACTARUM.”(意訳:ケンペルが日本で収集し,『廻国奇観』の第五部に図または説明を掲載した植物の,(リンネの)性分類体系に従って,既存の目・科・属・種で同定した(報告))として掲載した.この報文の緒言には,ケンペルが『廻国奇観』を書くに至った経緯が簡明に紹介され,スローン卿によって大英博物館に収蔵されたケンペルの資料をツンベルクが何度も訪れ精査したと書かれている.

この報文の

201ページには,”Seo Kusitz, vulgo

Kusaggi p. 827. Clerodendrum trichotomum.” とあり,ケンペルの『廻国奇観』の827ページに記載された “Sĕo Kusitz, vulgo Kŭsággi” をリンネの二名法に基づき,Clerodendrum trichotomum (科名はギリシャ語で「運命の木」を意味するKleros (機会、運命)と dendron (木)に由来し,種小名は「三岐の」という意味であるが,3つに分かれるといっても「ミツマタ」の枝とは違い,真っ直ぐ伸びる枝と対生に生える枝の3本である.With divisions always in threes.)と命名した.また,208ページでは,”Clerodendrum

trichotomum: foliis lobatis

indivisisque, lato-ovatis, integris; panicula trichotoma.” と簡明な性状を記した.なおこの文は,後に彼が著わした “Flora Japonia,『日本植物誌』(1784)” 中の Clerodendrum trichotomum の最初の記述と同文である.

帰国後ウプサラ大学医学・植物学教授となり,その後は同大学学長をも務め,「リンネ第一の高弟」で「リンネに続く時代の最も優れた自然観察者」といわれた.たツンベルであるが,なかでも彼の最高の研究成果である

”Flora Japonica”(『日本植物誌』,1784.原書ではFlora Iaponica)は,師リンネの定めた分類法と学名(「二名法」)による日本植物学上の画期的な著作で,そこには812種の日本の植物(長崎の植物300種,箱根の植物62種,江戸の植物43種など)が記載されて,新属26,新種418が発表され,日本の植物がヨーロッパに広く紹介された.別刷り銅版画39図を収め,個々の植物には植物学的記述のほか,日本名,その俗名,採集地,花期,効用などが調べられている.

この書の 256 ページには,CLERODENDRVM.

tricho- tomum.

C. foliis lobatis indivisisque lato-ovatis integris, paniccu-

la trichotoma.

Japonice: Seo Kusits, vulgo Kusaggi. Kaempf. Am.-

exot. Fasc. V. p. 827.

Crescit prope Nagasaki, in Papenberg et alibi.

Floret Augusto , Septembri.

Caulis frutescens, ramis tetragonis quadrisulcatis , gla-

bris

Folia opposita, petiolata; inferiora maiora, triloba;

superiora lato -ovata, indiuisa;

suprema minima:

omnia acuminata , integerrima,

glabra, supra sa-

turate viridia , subtus pallidiora ,

neruosa , pal-

maria.

Petioli subpubescentes , digitales.

Panicula amplissima, supradecomposita

, trichotomas

nuda.

Pedunculi et pedicelli glabri, ad

trichotomiam com-

pretii.

Periatithium I-phyllum,

subcampanulatum , inflatum,

superne coarctatum, pentagonum, marcescens,

persistens, corolla multo amplius et

brevius, gla-

brum , 5 -partitum: laciniae carinatae, acutae,

erectae.

Corolla tubulosa. Tubus

filiformis, parum curvus,

pollicaris. Limbus 5 partitus:

laciniae oblongae,

obtusae, patentes, aequales, albae.

Filamenta quatuqr, tubo corollae intra faucem inserta,

capillaria, corolla multo longiora,

albida, inferne

divaricata; duo breviora.

Antherae cordato-ovatae.

Germen superum, tetragohum, glabrum.

Stylus filformis, staminibus longior.

Stigma truncatum, simplex.

Capsula subgiobosa, 4-sulca, glabsa,

calyce fnagflo inclusa; 4-locularis, 4-valvis.

Semina in singulo loculamento

solitaria, glabra.

Odor foliorum virosus Mandragorae.

In ligno ramorum saepe habitat vermis,

(insecti larva)

qui infantibus, vermibus ventriculi

(lumbricis)

laborantibus, cum cerevisia, Sakki

dicta, propi-

natur.

とある.

ケンペルより数段詳しい性状の記述と共に,長崎附近に生育し,花期が八月から九月であること,(葉の)匂いはマンドレークに似ていること等が記されている.

更に興味深いのは,文末に「イモムシ(昆虫の幼虫)が枝の中にいて,この虫を酒と共に疳の虫(消化管中の虫)に悩む子供に与える」と当時の日本の風習が付されている事である.

子供の疳の虫(かんのむし)を治すために,クサギの枝の髄部に潜り込んでいるコウモリガ(Endoclita excrescens)の幼虫を取り出し,串に刺してあぶったものが,江戸時代には盛んに売られていたようで,芭蕉七部集『曠野 (あらの,阿羅野)』(荷兮*1編,1689)の,「巻之六 雑」の部の「所にありて生をたつ事是非なし」の章に「里虫 枝ながら 虫うりに行

蜀漆かな(えだながら むしうりにいく くさぎかな) 含呫*2」の句が収載されている.

*1:荷兮(かけい,1648 - 1716)名古屋の人,医師.1684年芭蕉と知る.芭蕉七部集『冬の日』『春の日』に参加,『阿羅野』を編集.後に蕉風に批判的になった.

*2:含呫(がんてん)詳細不詳の人.芭蕉七部集『曠野』に六句入句.

「新日本古典文学大系70」『芭蕉七部集』岩波書店(1990)「阿羅野」(上野洋三 校注)には,「○蜀漆 クサギの株に生ずる蝎(きくいむし)は小児の疳(かん)の薬になる。∇クサギの枝を折って行く。あれは、キクイムシを薬種屋に売りに行くのである。上の五七の、やや優雅な表現が、下五文字で謎ときされるおもしろみがある。〈季〉虫うり・蜀漆。〈俳〉虫うり・蜀漆。」とある.

この「クサギの虫」については,その他にも文献があり,

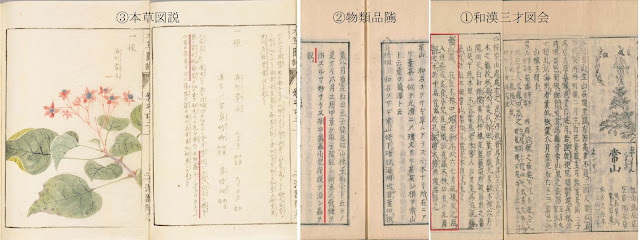

★寺島良安『倭漢三才圖會』(1713頃)の「巻第九十五 毒草類 常山(くさぎ)」の項に「常山の虫 此れ木の株の中に在る蝎(きくひむし)なり.木の心を蝕ふ.六七月に株を破りて之れを取り用ゐて疳の薬に入れ,或は炙りて小児に食はすれば凡そ蝎を取る.法,虫有る木は株に必ず小孔有り.管を用ゐて水を中に吹けば,虫首を孔より出だす.輙(すなは)ち木を剪り両端を縛り,之れを探し得べし.」(原文は漢文)とある①.

★平賀源内『物類品隲』(1763)の「巻之三 草部」の「△臭梧桐 和名クサギ」の項に「又樹-中 蠧*-蟲 小-兒 疳疾ヲ治シ蟲ヲ殺ス」(*蠧:きくいむし)とある②.

★岩崎灌園『本草図譜』(1828 - 1844)の「巻之二十二 毒草類」,「常山蜀漆」の章に「一種海州常山 くさき

本草和名 たうのき 仙臺」の項があり「此樹蠧(すむし)多しクサギの虫といふ小児の疳疾ヲ治す」とあり,美しい果実の図が添えられている③.

スウェーデン生まれのドイツの薬学者,植物学者のヨハン・アンドレアス・マレー(Murray, Johann Andreas,

1740-1791)編★“Caroli

a Linné equitis Systema vegetabilium” (ed. 14, 1784) の 578 ページの “728 CLERODENDRUM” の章には,6種のクサギ属の植物が記載され,最後に ”trichotomum. 6. fol. lobatis

indivisisque, lato-ovatis, integris; panicula trichotoma. Thunb. jap. mspt. M” とある.マレーはツンベルの著作(mspt. = manuscript 原稿)を参照している.マレーが

“Systema vegetabilium, ed. 14” で,ツンベルの著作を参照した植物はその他にもあり,ミョウガ(Amomum Mioga)の項には “Thunb. Fl. japon. mspt. M.” とある.このラテン名は“Nova acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, Vol.3 (1780) には記載されおらず,”Flora Japonica”(1784)で初出する.従って,マレーが参照したツンベルの著作(原稿)は,”Flora Japonica”(『日本植物誌』, 1784)と考えられる.

19 世紀になると主に中国本土から,プラントハンター達によって欧州に持ち込まれ,図と共に観賞用植物として植物図譜や園芸誌に紹介され,現在パリでは街路樹として植栽されている.

.%20578%20M.jpg)