Ilex

latifolia

|

| CBM. Vol. 92 (1866) TAB. 5597 |

この樹木は長崎を含めた西日本に多く,つやつやと大きな葉を一年中輝かせ,雌木は長い期間見事な赤い実をつけて目立つからであろう,多くの日本に来た欧州の植物学者に記録されている.

タラヨウを最初に記録に残した西欧人は,1690-92 年に長崎出島のオランダ商館に医師として滞在した★エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert

Kaempfer, 1651-1716)で,その『廻国奇観』(Amoenitates Exoticae , 1712)の “Fasciculus V, p775” に「葉羅多 タラヨウ」という漢字名の他に「オニモチ(鬼黐)」と一般的に呼ばれ,真っ赤な小さな実をびっしりつける観賞価値が高い庭木として植えられている」と記し,カロルス・クルシウス(Clusius, Carolus, (1526-1609))の記録したセイヨウバクチノキと同じか?と記した.(左上図)

タラヨウを最初に記録に残した西欧人は,1690-92 年に長崎出島のオランダ商館に医師として滞在した★エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert

Kaempfer, 1651-1716)で,その『廻国奇観』(Amoenitates Exoticae , 1712)の “Fasciculus V, p775” に「葉羅多 タラヨウ」という漢字名の他に「オニモチ(鬼黐)」と一般的に呼ばれ,真っ赤な小さな実をびっしりつける観賞価値が高い庭木として植えられている」と記し,カロルス・クルシウス(Clusius, Carolus, (1526-1609))の記録したセイヨウバクチノキと同じか?と記した.(左上図) “葉羅多 Taraijo,

vulgo Onimotsj. Lauro-Cerasus, flosculis in luteum

languentibus, tetrapetalis, numerosis, sub foliorum axillis in modum racemi

confertis, fragrantibus; fructu pisi magnitudinis, rubente, umbilicato, quatuor

intus granis, figurae seminum pyri, in orbem conglobatis.

“葉羅多 Taraijo,

vulgo Onimotsj. Lauro-Cerasus, flosculis in luteum

languentibus, tetrapetalis, numerosis, sub foliorum axillis in modum racemi

confertis, fragrantibus; fructu pisi magnitudinis, rubente, umbilicato, quatuor

intus granis, figurae seminum pyri, in orbem conglobatis.

Lauro-Cerasus:カロルス・クルシウス(Clusius, Carolus, A.K.N. de

l'Écluse, Charles (1526-1609))『パンノニア,オーストリア,およびその近隣の稀産植物誌』(Rariorum aloquot Stripium per Pannoniam, Austriam et Vicinas

Historia 1583)より(右図)

現在でも有効な学名を与えたのは,リンネの高弟で,日本には1775 - 1776年の短い間滞在し,後にリンネの後を継いだ★カール・ツンベルク (Carl

Peter Thunberg, 1743-1828) で, “Syst. Veg., ed. 14: 168 (1784)” に

TETRAGYNIA

172. ILEX. Cal 4-dentatus. Cor.

rotata. Stylus O. Bacca 4 sperma.

181.

latifolia. IO. I. fol. ovatis

serratis, flor. axillaribus aggregatis.

Thunb. l. c. M.”

と記し,学名を Ilex latifolia

とした.

また,同年に出版した『日本植物誌(FLORA JAPONICA)』の “TETRAGYNIA. ILE

X.” の項に

”latifolia. I.

foliis ovatis serratis, floribus axiliaribus aggregatis.

Caulis arborescens.

Rami rigidi, angulati,

fusci.

Folia alterna, petiolata,

ovata, obtusiuscula, serrata

margine reflexo,

supra nitida, subtus pallida, patentia,

duos pollices

lata, tripollicaria.

Petioli subtriquetri,

canaliculati, fusci, unguiculares.

Flores supraaxillares, e

gemmis plurimi aggregati, pedunculati.

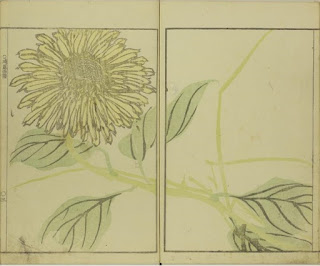

Pedunculi unguiculares.” と,日本名は「ノコギリ」と記した.(左図,上部)

ツンベルクの持ち帰ったタラヨウの腊葉標本は,現在でもライデン大学に保存されている.「トゥンベリィ日本産植物コレクション」(右図)(http://cpthunberg.ebc.uu.se/?locale=ja)

この,『日本植物誌』記載のラテン名を伊藤圭介 (1803-1901) が,シーボルトの指導を受けて,対応する和名と漢名を記した出版物,『泰西本草名疏 下』(1829)には,

「

---- LATIFOLIA タラエフ 娑羅樹」とある.(左上図,下部)

江戸時代後晩期の医学・理科学の発展に大きく貢献した★シーボルト (Philipp Franz Balthasar von Siebold, 1796–1866,日本滞在 1823–1829, 1859–1862)は帰国後★ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニ (Joseph Gerhard (von) Zuccarini,

1797 – 1848) と協力して,持ち帰った多くの資料を基に日本植物の研究を行った.その成果は『日本植物誌』に美しい図入りで刊行されたが,それ以外にも学術雑誌に論文として発表された.“Abh. Akad. Muench. 4(2)

148 (1845)” の “FLORAE JAPONICAE FAMILIAE NATURALES. SECTIO

PRIMA. PLANTAE DICOTYLEDONEAE POLYPETALAE.” の項に

p. 147

28. (240. Endl.)

ILICINEAE Brogn.

87. Ilex

Linn.

147. Il.

crenata Thunb. - - - - -

149. Il.

latifolia Thbg. I. ramis angulatis, foliis alternis petiolatis, in eodeni

ramo figura variis, oblongis ovatis vel ellipticis, acuniinatis vel obtusis,

argute serratis vel leviter crenatis utrinque glabris superne lucidis, petiolis

trigonis, floribus axillaribus e gemmis propriis umbellato-fasciculatirs

numerosis, pedunenlis unifloris. I.

latifolia Thbg. Fl. jap. p.79. — I. macrophylla Blume Bijdr. 17. p. 1150.

Rami angulati, crassi. Folia figuia et

magnitudine varia, petiolata, petiolo semipollicari crasso superne plano

canaliculato subtus carinato; lamina 3—8" longa, 1 1/2—3" lata,

oblonga, elliplica vel ovata, acuminata vel obtusa, vario modo serrata,

coriacea, lucida. Flores ultra 20 in quovis fasciculo, e viridi flavescentes.

Drupa parva, glabosa, coccinea, plerumque tetrapyrena, pyreuis trigonis.

とタラヨウがツンベルクの命名した “Ilex Latifolia” の学名で記し,その性状が詳しく書かれている.

タラヨウは英国に移出・栽培され,有名な園芸家・植物学者の★サー・ジョセフ・パクストン(Sir Joseph Paxton, 1803 -1865)& ジョン・リンドリー(John Lindley, 1799 - 1865)の ”Flower Garden III” (1852) の “GLEANINGS AND ORIGINAL MEMORANDA” の項には,大きなスペースを使って,タラヨウの記事があり,単色ながら挿図も載せられている.寒地にも耐えられる強さと,赤い実と常緑の葉の美しさが庭園木として高く評価されている.

“480.

ILEX LATIFOLIA, A hardy evergreen tree, with long shilling leaves, greenish

flowers, and small red axillary berries. Said to be a native of Japan. Belongs

to Aquinifoils. (Fig. 240.)

This is a stout, stiff, evergreen, hardy

tree, of great beauty. Every part is entirely free from hair. The shoots, which

are deep green or tinged with violet, are somewhat angular near the ends. The leaves,

which are from six to eight inches long, are deep green, not coloured at the edge,

flat, oblong, acuminate, sharply and pretty regularly serrated, except at the base,

which is entire, and gradually narrows into a petiole about three quarters of

an inch long. The flowers are small, hermaphrodite, pale green, in very close

axillary racemes, about as long as the leafstalks, and supported by short,

ovate, acute, shining, car- tilaginous bracts. The berries, which ripen in

February, are in short compact clusters, of a dull red colour, and nearly

spherical; each contains from four to five stones, in which we have never

succeeded in finding a kernel.

This valuable plant passes under the name

of Ilex latifolia, by which Thunberg designated

a small tree called, in Japan, No-Ko-Giri; but, if the statement of that

botanist can be trusted, his plant must be different, for he says the leaves

are egg-shaped, and three inches long by two broad, which gives them an

entirely different outline from the species before us, the proportion of whose

leaves is not three by two, but six or seven by two, a very material

difference. Nevertheless, in the absence of any authentic evidence, we leave

the garden name as we find it, especially since it is probably the I. latifolia of Zuccarini and Siebold (Floae japonicae familioe naturales,

sect, i., p. 40), or I. macrophylla of

Blume. According to the first of these authors, the leaves in the wild plant

vary in form, being, on the same branch, oblong, ovate, or elliptical,

acuminate or obtuse, and finely serrated, or slightly crenate.

The species nearly approaches the Ilex Perado of the Hortus Kewensis, a

native of the Canaries, figured in the Botanical

Magazine, t. 4079, under Webb and Berthellot’s name of I. platyphylla, another very handsome hardy shrub, differing from

this in bearing clusters of large white flowers, and fruit more than twice the

size of that of the present plant. There is no doubt that this I. latifolia, of which we believe two

varieties are in cultivation, and which is plentiful in the nurseries, is as

hardy as the common holly itself.

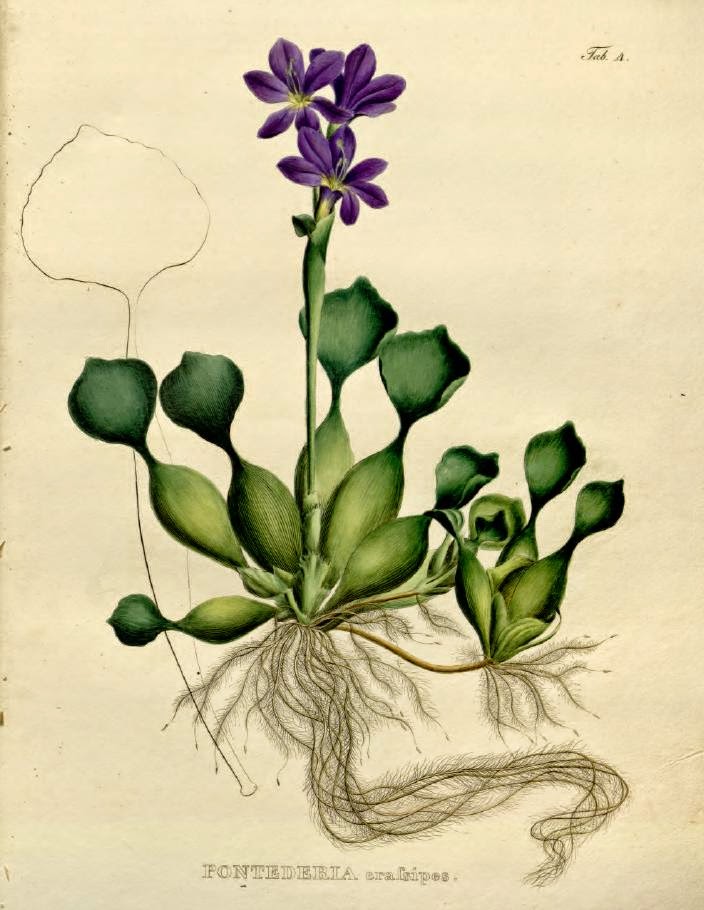

同じ英国で刊行され,現在でも続けられている★『カーチスの植物雑誌 (Curtis’s Botanical

Magazine)』Vol. 92 (1866) の TAB. 5597 には,” ILEX LATIFOLIA. Broad-leaved Japanese

Holly.” として花を付けたタラヨウと,実との美しい石版手彩色画(文頭図)とともに,記述されている.

“This noble Holly, though often supposed to

be one of the later importations from Japan, has long been cultivated in the

Royal Gardens, where it has stood without protection, trained against a wall,

for many years, and quite uninjured. In the open air I have not observed it

flowering, but it flowers abundantly in the Temperate House during June and July.

In other places near London and elsewhere, it is cultivated as a standard ; and

though I have never seen it luxuriant under such circumstances in the east of

England, it no doubt succeeds perfectly in the west. It is a beautiful shrub,

of a paler green than the common Holly, with similar berries, and the flowers

are produced in round heads of a pale yellow-green colour. As a species it is

extremely closely allied to an arborescent Himalayan species that I have found

in the Sikkim province, which has however large berries containing a bony three

to four-celled nut, which does not, as in this, break up into four nucules. I

have native specimens of I. latifolia,

collected near Nagasaki by the late Mr. Oldham, collector for the Royal

Gardens, from whose seeds the plant.

DESCB. A tall evergreen glossy bush.

Brunches very stout, angular, grooved when dry. Leaves three to seven inches long, oblong linear-oblong or

oblong-lanceolate, acute, obtuse or acuminate, serrate, bright glossy-green

above, paler and opaque below : nerves

numerous, obscure when fresh. Flowers probably dioecious, in axillary, dense,

subglobose, green clusters an inch to an inch and a half in diameter. Calyx with four short rounded lobes. Corolla cleft nearly to the base into

four broadly oblong, obtuse, concave, pale-green lobes. Stamens usually larger

than the corolla ; filaments

filiformsubulate. Berries half to

two-thirds of an inch in diameter, bright-red, globose or a little depressed,

with a large persistent four-lobed stigma, containing four bony nuts. - J. D. H

Fig. 1. Flower. 2. The same, open 3. Calyx

: - all magnified.”

明治初期に造船技師としてフランスから招聘された★サバティエ(Paul Amédée Ludovic Savatier, 1830–1891)は帰国後,フランシェ (Adrien René Franchet, 1834-1900) と共同で『日本植物目録』(Enumeratio

Plantarum in Japonia Sponte Crescentium, 1875-79) を出版したが,これには,九州の山地に多く,オルダム*は長崎で,シーボルトは長崎の岩屋山**で,サバティエは箱根で観察し,日本名は「Toraia(鳥黐の事か)」とある.

HAB. in regione

montana insulae Kiousiou, prope Nangasaki (Oldham*); in monte Iwaja (Siebold)**.

Nippon media, in montibus Hakone (Savatier,-n. 224).

JAPONICE. —

Toraia.

* Richard Oldham (1837-1864), 王立キュー植物園から日本及び中国に送られたプラントハンター.

** 石山禎一『シーボルト 日本の植物に賭けた生涯』(2000) 里文出版 「長崎近郊への調査の旅

岩屋山周辺調査の記録

一八二七年三月二十九日長崎にて

「今日、私はビユルゲル博士とドゥ・フィレネーフエ氏とともに、長崎の北西に位置する、その近郊では最も高い山の岩屋山に調査旅行をすることにした。(中略)

野生としてはめったに見つけることができないタラヨウが、外的形状(習性)はサクラの木に大変似ている大きな木だと分かったとき、(後略)」

原典確認できず

ドイツ系ロシア人の★カール・ヨハン・マキシモヴィッチ(Carl Johann Maximowicz または Karl

Johann Maximowicz, 1827 - 1891)は1860年から1864年2月まで日本に滞在し ,精力的に日本の植物相調査を行った.手始めに函館で採集助手として須川長之助 (Sukawa, Tschonoski, 1842 – 1925) を雇い ,およそ1年ほどをそこで過ごし渡島半島の植物相調査を行う.1862年 ,助手の長之助を伴って横浜を経由し九州へ向かう.九州では長崎に1年余り滞在し

,周辺を調査するとともに長之助を雲仙 ,阿蘇 ,霧島などへ遣わした.またこのとき ,たまたま日本滞在中であったシーボルトとも長崎で会っている.その報告,Mem. Acad. Sci. St.-Pet. ser. 7, 29(3) (1881) の “MEMOIRES DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG, VIF SÉRIE. ,No 3. CORIARIA,

ILICE ET MONOCHASMATE” の項に

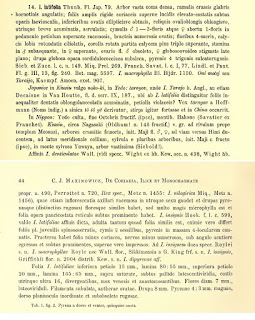

“ 14. I. latifolia Thunb. Fl. Jap. 79. Arbor vasta coma densa, ramulis

crassis glabris hornotinis angulatis; foliis amplis rigide coriaceis superne

lucidis elevato-costatis subtus opacis laeviusculis , inferioribus ovatis

ellipticisve obtusis, reliquis ovalioblongis oblongisve, utrinque breve

acuminatis, serrulatis; cymulis ♂ 1 — 3-floris atque ♀ abortu 1-floris in pedunculo

petiolum superante racemosis, bracteis numerosis ovatis; floribus 4-meris,

calycis lobis rotundatis ciliolatis, corolla rotata partita calycem plus triplo

superante, stamina in ♂ subaequante, in ♀ superante, ovario fl. ♂ obsoleto, ♀ globosoovoideo stigmate lato plano;

drupa globosa opaca sordidulococciuea subsicca, pyrenis 4 trigonis

sulcatorugosis. Sieb, et Zucc. 1. c. n. 149. Miq. Prol. 269. Franch. Savat. 1.

. I, 77. Lindl, et Paxt. Fl. g. III, 13, fig. 240. Bot. mag. 5597. I. macrophylla Bl. Bijdr. 1150. Oni motsj seu

Taraijo, Kaempf. Amoen. exot. 907.

Japonice in Kiusiu vulgo noko-ki, in Yedo: tarayov, unde I. Tarajo h. Angl., an etiam Decaisne in

Van Houtte, fl. d. serr. IX, 187., ubi ab I.

latifolia distinguitur foliis inaequaliter dentatis oblongolanceolatis

acuminatis, petiolis violaceis? Vox tarayov

a Hoffmann (Noms indig.) a sinica tôo tô

yë derivatur, stirps igitur fortasse et in China occurrit.

In Nippon: Yedo culta, fine Octobris fructif. (ipse), montib. Hakone

(Savatier ex Franchet). Kiusiu, circa

Nagasaki (Oldham! n. 146 fructif.) v. gr. ad rivulum prope templum Meosuzi,

arbores crassitie femoris, init. Maji fl. ♂, ♀, ad viam versus

Himi ducentem, ad latus meridionale collium, sylvula e pluribus arboribus,

init. Maji c. fructu (ipse), in monte sylvoso Yuwaya, arbor vastissima

(Siebold!).

Affinis I. denticulatae Wall, (vidi specc. Wight

ex hb. Kew. acc. n. 438, Wight hb. propr.

n. 490, Perrottet n. 720, Ilex spec,

Metz n. 1455: I. nilagirica Miq., Metz n. 1456), quae etiam inflorescentia

axillari racemosa in utroque sexu gaudet et drupas pyrenasque (distinctius

rugosas) floresque similes habet, sed multo magis micropliylla est et folia

opaca pancicostata reticulo subtus prominente habet. I. insignis Hook. f. 1. c. 599, valde I. latifoliae affinis dicta, adulta tantum quoad folia similis

est, eximie vero differt foliis pl. juvenilis spinososerratis, cymis ♀ sessilibus, pyrenis in massam 4-locularem con~ natis. Praeterea

habet folia minus coriacea, nervos minus numerosos, sub angulo acutiore egressos

et subtus prominentes, superne vero impressos. Ad I. insignem duco specc. Roylei s. n. I. macrophyllae Royle nec Wall, flor., Sikkimensia a G. King frf.

S. n. I. insignis, Griffithii flor.

n. 2004 distrib. Kew. s. n. I. dipyrenae

aff

Folia I. latifoliae inferiora petiolo 15 mm., lamina 80:55 mm., superiora

petiolo 20 mm., lamina 165:65 mm., supra saturate, subtus pallide

lutescentiviridia, costis utrinque ultra 16, divergentibus, mox venosis et

anastomosantibus. Flores diam. 7 mm., luteoviriduli. Filamenta subulata,

antherae ovatae. Drupa 8 mm. Pyrenae 4 : 3 mm. magnae, dorso planiusculo

inordinate et subobsolete rugosae.

Tab. 1. fig. 2. Pyrena a dorso et ventre, quinquies

aucta.

と,図(不鮮明ではあるが)と共に,詳しく紹介している.

以上西欧人のタラヨウの記事は性状には非常に詳しく,植物学的に興味がそそられた樹木であったのであろうが,和本草家の気にしていた,傷をつけると黒く変色するという葉の特徴には触れていない.いくつかの日本での名称は記録しているものの,この木の和名「タラヨウ」の由来に興味がなかったからであろう.

文中挿図:ケンペルのは京都大学図書館,他は Internet Archive の公開デジタル画像より,部分引用

文中挿図:ケンペルのは京都大学図書館,他は Internet Archive の公開デジタル画像より,部分引用

M.jpg)

.JPG)