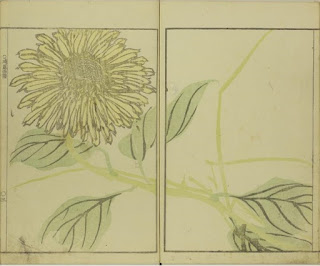

Helianthus annuus

|

| 1991年 8 月 |

この中で,コルツッソは,初めてこの植物 "Pianta Massìma" の若い茎が太陽に向かって向きを変えることを記録に残した.それまでは,ヒマワリの花が東に向かって咲いている事は欧州でも知られていて,その一般名のいくつかはこの現象に由来していたが,動くことは認識されていなかったようである.

|

| マッティオリ『ディオスコリデス注釈』 1585年版 BHL/IA |

なお,ヒマワリの性状についての重要な情報は,図がある 5 ページ目に記述されているので,その記述部分を色別で示し,概訳を同じ色で示した(訳に自信なし).

その手紙で,コルツッソは,「実際の “Pianta

Massìma (Maximum plant)” を写生した圖をつける.

クルシウスから貰った種を

暖かい時期に播いた所,目を見張る速度で育ち,6ケ月で 120 パルミ*(di cento & vinti palmi, 3.5 – 4.0 メートル)に達した.

幹の天辺に大きな花を一つつけ,その花はモミの木の樹脂のような匂いがする.

(花は若いうちは)朝には日の出る方に向いていて,太陽の運動と共にその向きを自発的に変える運動を,実ができるまで毎日繰り返す.

また,若い茎や花?を油と塩で調理すると,その味は,アーティチョークやアスパラガスに優るとも劣らない.この植物を食べる試みをしたのは,私が初めてであろう.」と言っている様だ(要確認).

*palmi: 15-16世紀イタリアの長さの単位で,掌由来,地方によって異なり,1 palmo (palmi の単数形)は,Naple で 26.45 cm,Florensで 29.15 cm,Venice で 37.74 cmとされている.

コルツッソが記録したヒマワリの花の首振り運動についての興味深い深い報告が,最近発表された.米カリフォルニア大(University of California - Davis)の研究チームが, 2016年8月5日付の米科学誌サイエンスに掲載した論文で,「ヒマワリ (4/4) キルヒャーのヒマワリ時計 向日性,何故東を向くか? 体内時計の関与」にその概要を記した.

クルシウスから貰った種を

暖かい時期に播いた所,目を見張る速度で育ち,6ケ月で 120 パルミ*(di cento & vinti palmi, 3.5 – 4.0 メートル)に達した.

幹の天辺に大きな花を一つつけ,その花はモミの木の樹脂のような匂いがする.

(花は若いうちは)朝には日の出る方に向いていて,太陽の運動と共にその向きを自発的に変える運動を,実ができるまで毎日繰り返す.

また,若い茎や花?を油と塩で調理すると,その味は,アーティチョークやアスパラガスに優るとも劣らない.この植物を食べる試みをしたのは,私が初めてであろう.」と言っている様だ(要確認).

*palmi: 15-16世紀イタリアの長さの単位で,掌由来,地方によって異なり,1 palmo (palmi の単数形)は,Naple で 26.45 cm,Florensで 29.15 cm,Venice で 37.74 cmとされている.

コルツッソが記録したヒマワリの花の首振り運動についての興味深い深い報告が,最近発表された.米カリフォルニア大(University of California - Davis)の研究チームが, 2016年8月5日付の米科学誌サイエンスに掲載した論文で,「ヒマワリ (4/4) キルヒャーのヒマワリ時計 向日性,何故東を向くか? 体内時計の関与」にその概要を記した.

コルツッソは当時の多くの植物学者達と交流していたが,中でもマッティオリとは親交があり,マッティオリの『ディオスコリデス注釈』の1565年版には,前文には 6 箇所,本文中では 30 箇所のコルツッソへの言及があり,また,コルツッソがアルプスで採集し,マッティオリに提供したサクラソウ科の珍しい植物に,コルツッソの名前を付けた(1565 年版『ディオスコリデス注釈』 p986,下図1).

|

| Cortusa matthioli 1. Mattioli, 2. Clusius, 3. Gerard, 4. Curtis's Botanical Magazine, vol. 25 t. 987 (1807) (BHL) |

その後,この植物はクルシウスによって,二人の名を連ねた“Cortusa matthioli”と命名され(Clusius, C., Rariorum plantarum historia, vol. 1, fasicle 3, p. 307,

fig. 1 (1601),上図2),広く知られることとなった.本ブロクでも度々言及している16世紀の英国の本草家ジェラルド(John Gerard aka John Gerarde, 1545 – 1611 or 1612)の“The herbal, or,

General Historie of plantes 『本草あるいは一般の植物誌』”(1597)

の p 645,” Bears Ear” の項においても,その図には “Sanicula Alpina Clusii, siue Cortusa

Matthioli. Beares eare Sanicle.” と記されている(上図3).

|

| Species Plantraum (1753) BHL |

この名称はリンネに引き継がれ,『植物の種 “Species Plantraum” (1753)』に,

“CORTUSA.

matthioli.

1. Cortusa calycibus corolla brevioribus.

Cortusa foliis cordatis petiolatis. Hort.

cliff. 50. Roy. lugdb. 414.

Cortusa matthioli. Clus. hist. 1. p. 307.

Sanicula montana latifolia laciniata. Bauh.

pin. 243.

Habitat in alpibus Austriæ, Sibiriæ.”

と,属名と種小名として記載され,現在でも有効な学名として,二人の交友が記念されている.

この植物は日本でも北海道以北に分布し,標準的な和名はサクラソウモドキ属,サクラソウモドキである.