品種名:蜃気楼,品種名仮名:しんきろう,表の花色:青紫色,裏の花色:青紫色,花弁の形:広,花弁先端の形:桜,花容:浅抱え咲き・横向き咲き,花柱形:僅長柱花,花の大きさ:中,作出時期:不明,類似品種:鈴鹿山,その他:青色に近い花色・日に当たると花弁が萎れて傷みやすい

昨年早春に通信販売にて,10株3600円で購入したサクラソウの一つ.無事に酷暑と厳寒とを乗り越えて花をつけた.特に蕾のうちは青色が勝っている.日光を当てて咲かせると,花色が赤紫になってしまうが(上図右下),日陰で咲かせると青みが残って,あまり見ることの出来ない青紫色の見事な花をつける.

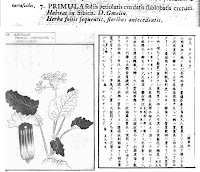

昨年早春に通信販売にて,10株3600円で購入したサクラソウの一つ.無事に酷暑と厳寒とを乗り越えて花をつけた.特に蕾のうちは青色が勝っている.日光を当てて咲かせると,花色が赤紫になってしまうが(上図右下),日陰で咲かせると青みが残って,あまり見ることの出来ない青紫色の見事な花をつける.わが国で初めてリンネ式分類――オシベの数・メシベの花柱の数で植物を分類――を採用した図譜,飯沼慾斎著『草木図説前編』 安政3 (1856) ~文久2 (1862) 刊の巻一では,リンネの分類法を学ぶ初心者向けの教材の一つとして,サクラソウを用いている(左図).それだけこの本が出版された時代にはサクラソウはありふれた野草だったのであろう.

なお,1912刊の牧野富太郎再訂増補版で採用されている学名(右図下)の Primula cortusoides は南部シベリア,カザフスタン,モンゴル,北部中国,韓国に自生しているプリムラ・コルツソイデスで,玉咲きサクラソウの名で園芸的に流通しているサクラソウ属の多年草で,ネットで画像を見る限り,確かに花はよく似ている.

この P. cortusoides の命名者はリンネで,初出文献は彼の『植物の種,Species Plantamu』1: 144 (1753) であり,シベリアと日本が原産地 (The International Plant Names Index ) としている(右図上).

この P. cortusoides の命名者はリンネで,初出文献は彼の『植物の種,Species Plantamu』1: 144 (1753) であり,シベリアと日本が原産地 (The International Plant Names Index ) としている(右図上).一方シーボルトに献名された現在有効な学名 P. sieboldii の命名者はベルギーの植物学者 Charles Jacques Édouard Morren (1833 - 1886) で,原記載は彼が執筆・主幹した ”La Belgique horticole, journal des jardins et des vergers.” xxiii. (1873) 97. t. 6. の Primula sieboldi x lilacina においてである(左図).

従って牧野の再訂増補版が刊行されたときには,既に P. sieboldii の名前が有効であったが,牧野は飯沼慾斎の適用した学名を踏襲したものと考えられる.

0 件のコメント:

コメントを投稿