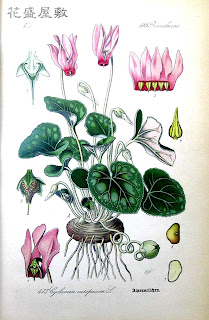

品種名:喰裂紙,品種名仮名:くいさきがみ,表の花色:純白,裏の花色:純白,花弁の形:,花弁先端の形:かがり,花容:浅抱え咲き・横向き咲き,花柱形:僅長柱花,花の大きさ:大,作出時期:江戸後期,類似品種:母の愛・白滝・山下白雨,その他:草姿のバランス良・繁殖良・育てやすい.

品種名:喰裂紙,品種名仮名:くいさきがみ,表の花色:純白,裏の花色:純白,花弁の形:,花弁先端の形:かがり,花容:浅抱え咲き・横向き咲き,花柱形:僅長柱花,花の大きさ:大,作出時期:江戸後期,類似品種:母の愛・白滝・山下白雨,その他:草姿のバランス良・繁殖良・育てやすい.昨年の春に近くのホームセンターより5株のサクラソウを購入した.夏に手入れが出来なかったので懸念していたが,内4株は今春花をつけた.その1つ.

複雑に切れ込んだ白い花弁.猫が食い裂いた和紙に例えたのなら可愛いが,悋気する女房が悔しさのあまり齧った旦那宛の手紙に見立てたのなら,一寸おそろしい.風情はないが江戸の諧謔的なユーモアを感じる.

(承前)サクラソウ原産地への江戸町民の遊山の歴史は長い.

文政年間(1818-)の「さくらそう作伝法」には,「いつの頃よりか武蔵野の地に生じそめしにて、戸田川の野原よりして川下のつづき野原茅野に、いつ頃よりして生じ、今に至り沢山に生るや。人々桜草を翫ぶ事は、享保の頃より見出し翫び候事にして、追々江戸へ取出し詠めし事と思われ候。好事の輩は遠路をいとわず野原に足をはこび、中には変り色花もあれかしとたづねしに、ー通りの花のみにて、まれに白花を得しと」とある.

松亭金水 撰 ; 一立斎広重 画の弘化 3 年(1846)に出版された「江都近郊名勝一覧」北地方(六十四)には「戸田川渡し 中山道板橋と浦和との間にあり。此辺桜草の名所にして、春時花開く時は、宛然(あたかも)毛氈を敷たるが如し、都下の遊人群集してこれを賞す。」(右画像 早稲田大学)とある.

喜斉立禅(二代目歌川広重)が慶応 2 年(1866)に著した,江戸が東京と改まる以前に東京の文字を冠しての名所ものの一つである「東京名所三十六花撰」には,一番:亀戸 臥龍梅から三十六番:堀の内 山茶花まで,江戸の花の名所 36 箇所が季節の順に描かれている.その中には白い舟の帆の浮かぶ川を背景にして「東京 戸田原 さ九ら草」が描かれている.(左画像 国立国会図書館).

(続く)