| 1978-12 Cambridge, U.K. |

神秘的な力を持っていると信じられていたヤドリギには,多くの呪術的は,或は薬用的な作用があると考えられ,現在でも ”all-heal,all-healer” と呼んでいる地方もある.

|

| Pedanius Dioscorides |

古代ギリシアの医者、薬理学者、植物学者ペダニウス・ディオスコリデス(Pedanius Dioscorides 40年頃 - 90年)の有名な『薬物誌(Materia Medica)』には,” IXOS” の名でヤドリギの記述があり,「部分によっては有毒. 最善のixiaは新鮮な,内部はレーキのような緑色で,外側は薄黄色で,つるつるしていて,粉は吹いていない.これはオークの上に育ち,丸い実がなり,つげに似た葉をつける.実を砕き,洗って,水中で煮沸する.噛み砕く過程を加える人もいる.リンゴやナシの木の上にも育つ.等量の蝋や樹脂と混合すると,耳下腺の炎症による腫れや他の化膿に効果がある.夜間にのみ現れる吹き出物を癒す.- - また,乳香との混合物は潰瘍や悪性の化膿を柔らかくする.」などの効用が記されている.

古代ギリシアの医者、薬理学者、植物学者ペダニウス・ディオスコリデス(Pedanius Dioscorides 40年頃 - 90年)の有名な『薬物誌(Materia Medica)』には,” IXOS” の名でヤドリギの記述があり,「部分によっては有毒. 最善のixiaは新鮮な,内部はレーキのような緑色で,外側は薄黄色で,つるつるしていて,粉は吹いていない.これはオークの上に育ち,丸い実がなり,つげに似た葉をつける.実を砕き,洗って,水中で煮沸する.噛み砕く過程を加える人もいる.リンゴやナシの木の上にも育つ.等量の蝋や樹脂と混合すると,耳下腺の炎症による腫れや他の化膿に効果がある.夜間にのみ現れる吹き出物を癒す.- - また,乳香との混合物は潰瘍や悪性の化膿を柔らかくする.」などの効用が記されている.

また,古代ローマの博物学者プリニウス・セクンドゥス(Gaius Plinius Secundus, 22 / 23 – 79)は,彼の “Naturalis historia 『博物誌』” (77 A. D.) の第二十四巻,6節に「迷信から,ヤドリギを新月後の第一日目に,鉄の刃物を使わず大地に触れないようにしてロブル(hard-wood oak)から採取すると,その効力がいっそう強くなり,癲癇を癒し,とりあえずただ身につけておくだけで女性が妊娠するのを助け,噛み砕いてつけると潰瘍を治すのに非常によく効く,と信じている人たちもいる」.また,これから製造される鳥もちの効用として,「(とりもちを造るのに)最上のものは,皮がなくて非常に滑らかで,外側は黄褐色で中身はリーキ(ニラネギ)のような緑色をしている.この鳥もちほどねばねばしているものはない.これには,炎症を鎮め,腫れを散らし,腺腫を乾かす作用がある.これに樹脂と蜜蝋を混ぜたものは,あらゆる種類の皮膚の膿瘍を鎮める.」と,彼が迷信と考えているのも含めて,ディオスコリデスの『薬物誌(Materia Medica)』に類似した多くの魔力・薬効を挙げている.

この,「癲癇を癒す」効用はヤドリギがほかの木に寄生して「地に倒れない」ことを癲癇(falling sickness)封じに結びつけたものとも,考えられるが,18世紀まではイギリス・オランダ辺りの医学者さえもその効能を信じていた.

|

| Nicholas Culpeper |

17世紀に活躍した英国の植物学者・本草家・医者・占星術師のカールペッパー(Nicholas Culpeper , 1616 –1654) は,その著書 ”English physician and complete herbal (1652) “ の数ページをヤドリギ(Misletoe)の記述に割いている.

そこには,抗炎症や鎮炎症の他に,「特にオークのヤドリギの粉は,40日間連続して内服,あるいは首から下げると,癲癇に効果がある.また,どんな種類のヤドリギの若木でも,それを傷つけて分泌される液を耳に入れると,数日の内に膿瘍によって引き起こされる問題が解決される.」とあり,また,その粉は胸膜炎にも著効があるとしている.

|

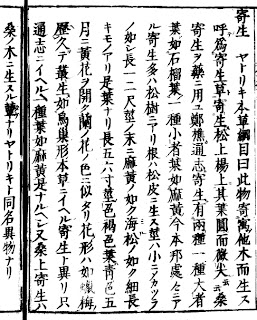

| Culpeper の著書より |

さらに,「(癲癇の治療には)ハシバミの木に着いたヤドリギがオークに付いたものより適しており,何年間も有名な医者にかかっても,効果がないどころか,症状がかえって悪化し,一日8~10回の発作を起こしていた若い女性が,満月に近い数日,早朝に6ペンス分のヤドリギの粉をblack cherry-water あるいはビールに入れて服用しただけで快方に向かった」と実例を挙げている.

現在では,勿論これらの効用は否定されているが,1916年にドイツのルドルフ・シュタイナーが提唱して以来,スイス・オランダ・イギリスの一部の医者が抽出物を抗がん剤 (Iscador または Helixo の名で売られているらしい) として使っている.

.JPG)